計算化學攢機--電源篇

1. 品牌及選購

1.1 品牌簡介

1.2 關于代工廠商

1.3 品牌的選擇

1.4 適合購買的電源*

1.5 電源質量的簡易評判

2. 電源基礎知識

2.1 輸出電壓和各種線

2.2 電源接口

2.3 電源規范

2.4 服務器電源

3. 功率

3.1 電源功率的選擇

3.2 電源的真實功率

4. 電源指標

5. 其它

5.1 插座

5.2 風扇與噪音

5.3 Future reading

如果只想知道推薦購買的電源,不想做過多了解,只看1.4節就行了,但我很不建議這樣做。

1. 品牌

電源即是將高壓交流市電轉換成計算機配件所需的低壓直流電的設備,對計算機穩定性有很大影響,計算機最棘手的死機、重啟、無法開機等問題很多都是因電源導致的,因電源濾波能力不同,還會一定程度上影響超頻和聲卡音質。一款電源是否能使計算機長期正常工作很難評價,往往因為使用環境、個體差異等原因有所不同,即便是大廠高端產品也不能避免出故障,良品率不可能100%,而且和一些主板可能有“兼容”的問題(一些額外設計上的沖突導致)。而一些廉價、用料較差的電源也往往能長期穩定工作。但是就一般而言,還是要盡量選擇名牌產品。

1.1 品牌簡介

選擇電源最主要的是品牌,由于有外殼,所以不像板卡那樣容易看到電源內部做工、設計和用料作評判。國內的雜牌電源不少,主要都是南方制造,這類雜牌電源肯定做不出來好東西,一般都是300W及以下的產品,售價一般在150元以內,甚至不少在100元以內,指標差,穩定性差,虛標銘牌參數,也不安全,甚至造成燒毀配件,如果對情況不了解,只要是沒聽說過的牌子,就不要考慮,尤其是一些產品外表看上去有模有樣,不要被迷惑。不少便宜的機箱也附帶了電源,用作計算的機子,不要用這類機箱附帶的電源,一般功率都偏小,尤其是而雜牌機箱帶的電源,穩定性和性能指標都達不到要求。

市場上的常見的內地電源品牌有世紀之星、金河田、技展、百世得、大水牛、多彩、美基、長城、鑫谷、航嘉、先馬。

其中,世紀之星、美基、大水牛、技展、百世得都是面向低端的品牌,質量也不怎么樣,最多也就是中等,不做考慮。金河田也是主打低端品牌,質量也一般,但是也有中端、高端產品,比如860W的龍霸一號還是不錯的(畢竟一分錢一分貨),但價格很貴,這里不推薦。長城是一個歷史悠久的老品牌,質量總體不錯,可以推薦。鑫谷、航嘉在國內也都是比較好的品牌,影響力較大,質量還算不錯,主要做家用機的中、低檔電源。它們也有高端產品,如宙斯盾850、磐石800,但性價比不高。多彩的電源,上市時間不算太長,相對于內地品牌質量中等,以中、低端電源為主,價格和質量都沒什么優勢。

先馬(SAMA)做服務器也做家用電源,家用電源上市的歷史不長。它有一款額定350W電源,超影450,價格十分好,媒體價199元,除了雜牌外是市場最低,實際購買價格可能還會低一些。這就是我Q6600機子正在用的電源,長期高負載,用了一年,尚未出過問題,噪音也不大。缺點是手感比較輕,電源輸出線比較細,發熱有點大,帶四核機子加中端獨立顯卡,稍微有點勉強,但目前使用一切正常,尚未出過任何故障。如果資金比較緊,這個電源我是推薦使用的。但如果日后還考慮裝高性能顯卡或者額外的耗電設備,或者希望有更高的可靠性,建議用更好的。

雖然長城、鑫谷、航嘉在國內是不錯的,但真正好的品牌主要來自臺灣及歐美,少部分來自韓國、日本等地,定位在中、高端,由于很多未在中國上市過所以很多人比較陌生,比如新巨(ZIPPY)、全漢(FSP)、海韻(Seasonic)、康舒(Acbel)、七盟(Seventeam)、臺達(Delta)、銀欣(silverstone)、保銳(Enermax)、思民(ZALMAN)、Antec、Corsair(海盜)、Enhance(益衡)、OCZ、PC Power & Cooling(已被OCZ收購)等等,這些品牌產品價格都偏貴,只有其中一部分廠商產品進入了內地。全漢是代工大戶,很多品牌的電源都是它代工,質量好,內地上市的產品種類不多,比較出名的是藍暴、綠暴系列,價格不算太貴。海韻一直對DIY市場很重視,推出了不少特色產品,同時也給諸多優秀電源品牌代工,口碑很好,轉換效率高,現在在市場上也常能見到,主要是S12和M12兩個系列,后者是模塊化電源。康舒的行貨近期也已經進入內地市場,質量優秀但價格偏高。Antec的產品在歐美知名度很高,電源可靠穩健,但并不奢華,噪音較小,中端產品性價比不錯,國內行貨也有行貨銷售。臺達是世界電源第一大廠,質量好,在國內買不到行貨,但在網上能見到大量臺達產的電源。其它牌子有的沒進入內地市場,價格高昂也不方便購買就不多談了。

TT(Thermaltake)是外來品牌,也是經常能內地市場上見到的品牌,做散熱器和機箱很出名,電源也不錯,海外銷售的中高端產品質量優秀,價格昂貴。其低端產品是XP系列,價格不高,由國內HKC(惠科)代工,質量平庸,相對于其高端產品要差很多。中、中低端產品是暗黑和金剛系列,質量還可以。

酷冷至尊(Coolmaster)在市場上也常見,是個有十幾年歷史的臺灣品牌,類似TT,主做散熱器和機箱,也兼做電源,高、中、低端都有,中、高端產品質量不錯,低端的價格不貴,質量一般。沒有什么太值得推薦的。

1.2 關于代工廠商

實際上,市場上電源品牌雖然十分多,但其中真正自己制造的并不多,很多牌子都是別的品牌代工,自己貼牌銷售。但絕不代表不自己制造的廠商的電源質量就差,在于這個品牌對品質的要求、產品的設計,也體現在對代工商的選擇。代工廠商主要有:臺達、海韻、全漢、康舒、益衡、七盟、HKC(惠科)、CWT(喬威)、訊寶等等。前七個品牌除了給別人代工也有自有品牌,若是某些品牌由這些廠代工(除HKC),質量一般都不會差,當然代工價格也高,一般都是給比較好的品牌的中、高端產品代工。CWT也還不錯,HKC、訊寶就相對較差了。某一個貼牌廠商的產品并非都是由同一家代工廠商制造,高、中、低端,不同類型產品代工商可能不同,導致了質量差異較大,例如酷冷之尊的中、高端由益衡、康舒代工,而內銷的低端是訊寶代工,質量自然會有差異。另外,同一家代工商代工某一廠商不同級別的產品,或者不同廠商的產品,設計不同、用料不同,質量也有所不同,但總的來說,好廠代工的產品一般都不會差。但消費者不知道產品的代工廠商究竟是哪家,廠商自己不會透露,除非網上仔細找網友透露的一些資料,一般還是看最終銷售品牌的口碑。

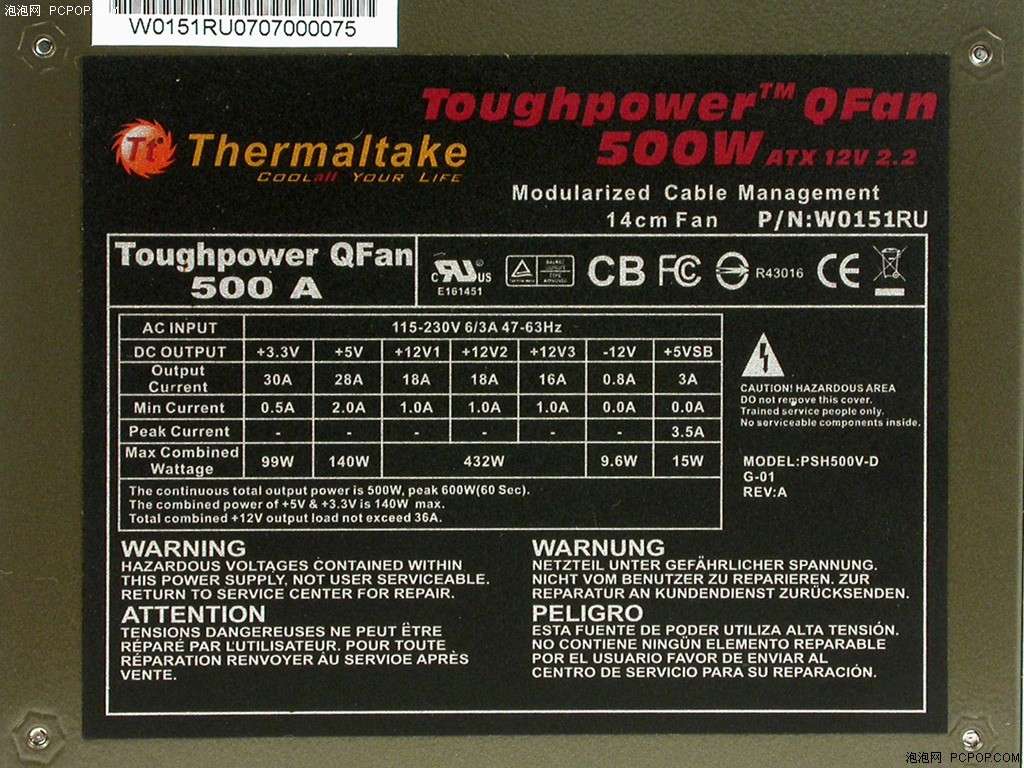

查詢某品牌產品的真正生產商有一個辦法,如果在電源銘牌上看到UR的logo,往往在下面一般會有行文字,比如圖1中,寫的是E161451,進入http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm 在UL File Number中輸入E161451,就可以查到這款電源是CHANNEL WELL TECHNOLOGY(即CWT)制造的。但是并不一定完全靈驗,有時候查到的結果,顯示的就是品牌本身,不代表這款電源就一定是自己造的(代工商自有品牌除外,因為幾乎一定是自己造的)。

1.3 品牌的選擇

選擇電源,并不一定選擇質量頂級的。在普通的工作環境下,質量較好的國產品牌就已經可以勝任,甚至一些指標較差的國產品牌往往正常使用下都不出問題。像市場上比較容易購買的鑫谷、航嘉、長城電源,選擇額定功率足夠的就可以,只是用料、穩定性、安全性、技術指標如噪音、轉換效率、電壓波動等等及細節設計上比外來高端品牌產品弱一些,但一般來說無關大礙。同樣的額定功率,若沒有苛刻的要求,多花一半以上的錢買海韻、康舒等品牌的產品就不值得了,尤其是低功率產品價格相差懸殊,而且國內廠商的產品在售后服務上會更好一些。但在價格相差不大的情況下,則推薦品牌更好的產品,比如同為額定350W的全漢黑旋風450比航嘉磐石400貴幾十元,就是值得的。對于大功率電源產品,即便是內地廠商產品價格也很貴,甚至還高于外來更優秀品牌的產品,就不值得考慮了。

在網上還會看到許多工包電源銷售,往往功率大,價格很便宜,用料貌似也很足,往往也都是名牌。而且工包電源相對于工包的顯卡、主板,出故障幾率相對要小。雖然很有誘惑力,但如果和商家不熟,而且經驗不夠豐富,最好還是買正規行或產品,免得給自己添麻煩。關于工包的話題具體的我會在計算化學攢機-其它篇里面提到。

1.4 適合購買的電源

這里只推薦性價比高,質量不錯,在國內也容易買到的產品,若當地市場上買不到,在淘寶上都能買到。

適合四核的電源:

全漢黑旋風450/藍暴350-60THN-P:額定350W,290元左右

TT金剛KK450:額定350W,約270元。

航嘉磐石400:額定350W,約260元。比較好買到,如果前面推薦的買不到可以考慮這個。

適合雙路八核的電源:

海韻SS-600HT:額定功率600W,699元左右

Antec BP550PLUS:模塊化電源,額定550W,650元左右

Antec EA650:額定650W,690元左右

TT暗黑AH680A:額定功率550W,600元左右

1.5 電源質量的簡易評判

對于前面提到的大廠電源一般不必有太多顧慮,而且網上關注度較高,用戶評價也比較多,許多網站也都做過評測并進行拆解,內部做工和用料好壞都能清楚地看出來,即便自己看不出名堂,文章編輯也會作出評價。因為購機的時候不可能拆開電源,雖說透過散熱孔也能看出一些玄機,但需要有一定經驗,這里只說說從電源外部粗略地評判電源質量的方法,不涉及電源內部結構、用料。

對于低價電源來說,一個最關鍵的指標是重量,一般越重,說明用料越足,如果沒有經驗,只要拿商家賣的名牌電源對比一下就可以了。但對于中、高端電源不能這么判斷,因為使用主動PFC、集成電路,都會使重量相對減輕。

看輸出線的粗細,越細越不好,說明金屬絲比較細,一般功率較低,用料比較省。而且細金屬絲的電阻大,電流過大時可能會把膠皮熔化。另一方面也要考慮線的塑性,如果彈性強,缺乏塑性,說明塑料多,金屬少。

一些電源的輸出線用蛇皮網包住,可以使線比較整齊,一般說明質量較好。

從電源銘牌上看,應當規格和功率標注規范,認證標識齊全,至少應當有3C認證。

輸出線除了基本的20/20+4pin以外,其它接口數目較多,一般說明功率不會太低。

一些劣質電源為了省材料,輸出線會比較短。

2. 電源基礎知識

2.1 輸出電壓和各種線

在電源的一端會看到從電源里面引出各種各樣顏色的線,然后由組合成多種接頭,常見電源有下列電壓輸出。

+3.3V(桔色線)主要用于芯片組、內存供電。

+5V(紅色線)主要用于硬盤、光驅、軟驅、主板電路的供電,USB設備供電,在ATX12V標準之前也給CPU供電,現已改為+12V給CPU供電。

+12V(黃色線)主要用于硬盤、光驅的電機,CPU,顯卡,風扇供電。

-12V用于某些串口電路,對電流要求不高,一般小于1A,用處不大。

-5V(往往為白色)給某些ISA板卡電路,一般也不到1A,用處也不大。

+5VSB(SB代表StandBy,往往為紫色)一般1~2A,作為待機電壓,也就是關了機仍然有+5VSB輸出,主要用于網絡喚醒,USB設備供電。

值得一提的是,USB設備輸入是+5V,所以可以通過主板+5V或+5VSB供電,前者關機后就沒電了,而后者關機后仍然有電,USB供電方式一般可以通過主板跳線選擇。

Power-ON(往往為綠色),一旦和地線短接,電源就啟動。

Power-Good(往往為灰色),當電源啟動后,如果電源工作正常,會發出Power-Good信號,然后主板會給CPU加電。

GND(黑色),地線。

其中最主要的輸出電壓是+3.3V、+5V、+12V,這個電壓并不是直接給芯片供電,還要經過板卡上相應供電電路的降壓和濾波,得到芯片所需的工作電壓。比如CPU一般是一點幾伏,實際是由+12V供電。

2.2 電源接口

電源接口主要是

4pin D型口(1*+3.3V,2*GND,2*+12V)給硬盤、光驅供電。

4pin扁平小口,給軟驅供電。

6pin長方形口(3*+12V,3*GND)給高功耗的顯卡獨立供電,老電源沒有這種口。也可以用轉換線轉成8pin。

4Pin正方形口(2*+12V,2*GND)給P4及以后級別的CPU供電,插到主板上。目前家用主板都有這個口。

8Pin長方形口(4*+12V,4*GND)給CPU供電,插到主板上,一般服務器主板都有這個口。如今一些家用主板也把4Pin正方形口改成了8Pin口,若電源無8Pin輸出,插入4Pin輸出可以兼容。

一般中、高檔家用電源、服務器電源都有這個口。

5Pin黑色扁平(2*GND,1*+3.3V,1*+5V,1*+12V)給SATA設備供電。老電源沒有這個口,但可以通過D型口用轉換線轉成這種口。

20Pin或24Pin長方形口,稱為主供電插口,是最主要的電源輸出口,接到主板上,給主板及與主板相連設備如內存、顯卡、USB設備供電,老主板一般是20Pin輸入,目前主板一般是24Pin輸入,所以現在的電源往往設計成20pin+4pin(可拆卸,1*GND,1*+3.3V,1*+5V,1*+12V),這樣的電源無論老的20pin還是新的24pin供電輸入的主板都可以使用。

2.3 電源規范

隨著計算機的發展,電源為適應計算機配件功耗的變化,其規范也在不斷更新。最早是AT規范的電源,用于586年代及更早的計算機。后來1995年intel制定出使用于ATX(Advanced Technology Extended)架構的電源規范,ATX電源就是目前市場上最常見的電源種類。最后一個版本是2.03,是由+5V和+3.3V給電腦里最耗電的CPU和顯卡供電。+12V只是用在硬盤、光驅等設備上。ATX電源的規范雖然在更新,但是外殼的尺寸一直不變(包括ATX12V標準電源),標準規格是寬150mm,高86mm,凡是采用ATX規格的家用機機箱和EATX服務器機箱都能裝。ATX電源長度可以變化,一些大功率電源往往會長一些,這并不影響安裝。

到了P4時代,CPU功耗增大,+5V不能提供足夠的電流,于是改成了+12V供電,intel制定了相應的ATX12V 1.0版規范,并增加了單獨的4Pin給CPU供電,是在CPU附近獨立的正方形四針插口。

到了P4后期的Prescott核心時代,CPU功耗進一步增加,又逐步制定了1.1、1.2、1.3版ATX12V標準來適應其需求。在1.3版中,去掉只有ISA設備才用的-5V,增加了SATA供電口。

到了PentiumD時代,CPU功耗已達100W,加上其它設備的+12V需求,都加在+12V輸出上,會超過線材的承受能力,于是制定了ATX12V 2.0,此規范單獨增加了一路+12V輸出,即雙路+12V。其中一路+12V專門給CPU供電,另一路通過電源主接口給其它設備如主板、顯卡供電。同時20pin主供電接口也改為24pin。后來還有ATX12V 2.2版,對ATX12V 2.0版的細節進行了修改和強化,提升了+3.3V和+5V的輸出電流,稍微降低了+12V的持續輸出電流,但增高了其瞬間輸出能力。

CPU廠商逐漸意識到控制功耗的重要性,采用新的工藝和設計使得功耗有所降低,而顯卡的功耗卻越來越大。對應這種趨勢,intel又制定出ATX12V 2.3版標準,相較2.2版,提升了+12V1,降低了+12V2的輸出能力。另外對于功率較低的180W、220W、270W級別,推出單路+12V標準,避免雙路+12V電源用于低功耗電腦時造成大材小用。

目前在市場上已經見不到ATX2.03及以前的電源產品,但一些老規格的電源如ATX 1.3版電源仍然在市場上銷售。實際上電源是屬于什么規范對消費者來說不必太在意,根據接口和銘牌標注的參數按需選擇就可以。如果整機功耗不大,單路+12V輸出就夠用了。如果顯卡或CPU功率較大,建議選用雙路+12V或多路+12V輸出的產品。

關于多路的問題這里詳細說一下。由于ATX規范包含240VA限制,即美國UL規范和歐盟EN 60950規范規定“任何線纜或者裸露的電路承載的功率不能高于240VA”,所以+12V輸出不能高于20A(ATX電源規范中為留出余地而改為限定單路+12V輸出不超過18A),否則+12V輸出的某根線纜就可能超過20A而發生危險。所以+12V總輸出若超過20A就不得不采用分路輸出方案,將電流分攤成幾路減少每一路的電流。采用+12V分路輸出后,當+12V總輸出能力超過20A時,每根+12V輸出線纜都能夠不超過20A。對于大功率電源,+12V總輸出電流會超過40A,則往往會采用三路甚至四路的設計進行分攤。實際上,多路+12V很少有廠商設計為多個獨立的電路,這樣會造成本顯著增加,使電源內更為擁擠。絕大多數的做法,只不過是將+12V輸出加上分流器并設上相應的過流保護得到多路。分流的設計僅僅是為了在考慮安全性的情況下能夠得到更大電流輸出,一些媒體和廠商宣稱的所謂多路設計提高穩定性減少相互干擾等等都是假話。

注意這里說的幾路輸出,和電源設計有關,而和輸出接口的多少無關,多個含+12V輸出的插口可能來自同一路+12V供電。一般的雙路+12V設計,CPU單獨供電的4pin/8pin為一路(12V2),PCI-E六針、24針主接口與其它設備為一路(12V1),這樣可使兩路負載比較均衡,避免一路供電緊張接近18A限制而另一路仍有很大富余。目前已經有很多模塊化電源上市,主要是中、高檔產品,電源上只有24pin是固定的,其它輸出線可自行插拔,可以由用戶自由分配每一路+12V的輸出對應哪些插頭、用于哪些設備。

電源的更新換代速度十分慢,只要不出毛病,功率足夠,就可以一直延用在新機子上。只是隨著計算機的發展,符合老規范的老電源用在最新機子上,即便輸出功率足夠,但接口會不匹配,例如顯卡的6Pin、SATA供電口,在保證功率足夠的前提下,可以自行修改接口或用一些轉接線來解決。在未來幾年,電源的規范,以及計算機設備的接口將不會再有大的改動。現在買主流電源,不需要擔心電源會過時的問題。

另外提一下MicroATX電源,尺寸比ATX電源小很多,額定功率一般也很少超過250W,專用于MicroATX小型機箱,在ATX機箱上也能用。但ATX電源,除非MicroATX機箱有專門的設計,否則裝不進去MicroATX機箱內。這種電源也不好買,往往買MicroATX機箱會自帶。

2.4 服務器電源

Intel制定的ATX規范主要面向普通消費者、450W以內的主流市場。工作站、服務器電源遵循的是SSI(Server System Infrastructure)規范,其中包含TPS、EPS、MPS、DPS四種規范,最常見的就是EPS12V(Entry Power Supply Specification)規范,面向中、低端非冗余服務器電源,最新為2.91版。EPS秉承了ATX的基本規格,規定了550W-800W功率電源的各種規范,明確要求擁有24pin主供電接口和CPU供電專用的8pin接口,與ATX針腳定義兼容,在各項細節定義得比ATX更為嚴格,在電源尺寸方面與ATX相同。目前許多家用的450W以上大功率電源同時遵循ATX12V和EPS12V規范,可用在服務器上。

在1U/2U機架式服務器會見到與ATX電源規格不同的1U/2U電源,因機架式機箱高度限制所致呈長條狀。這類電源相對不易購買,價格也偏高,這也是自用服務器不建議用機架式的原因之一。

服務器往往幾個月乃至一年以上不間斷運行,如電信、證券、金融等領域,對電源的穩定性有苛刻要求。一般用UPS避免停電或電網波動造成的危害,為避免電源發生故障,往往使用冗余電源。冗余電源即兩個或多個電源單元一起使用,都插到冗余模塊上(每個電源單元不能獨立使用),再由冗余模塊引出供電輸出接口。當電源單元都工作正常時,一起給主機供電,稱為“均流”,每個電源單元負載相對較小,老化和出故障幾率也會較小。萬一某個電源單元發生損壞,自動將供電轉由其它電源單元負責,并作出警報,此時工作人員可將損壞的電源單元直接拔下換上新的,由于有熱插拔的特性,更換過程中不會使主機停機,更換完畢后自動恢復之前的工作模式。但是冗余電源價格昂貴,而且對機箱有一定要求。對于大計算量計算化學軟件,一般都可以讀取上一步的數據中斷點繼續計算,停機一次并不會造成重大損失,對穩定性要求并非苛刻,僅僅是自用的服務器,冗余電源沒有太大必要。

目前主流的服務器主板都是用EPS12V規范的電源,或者普通ATX規范并擁有24pin+8pin接口的電源。以前Athlon MP主板的24pin與8pin的定義與它們完全不同,符合的是AMD提出的ATX GES規范,需要專用電源,一些EPS12V服務器電源提供了EPS12V-ATX GES轉接線,也可以用在上面。到了K8時代,支持Opteron主板都改成了EPS12V規范,與intel平臺同步,就不存在這個問題了。以前還有一些主板,用其它電源規范,使用前應當閱讀說明書,例如IWILL DP400用的就是WTX電源,若用其它規范的電源,需要自行改動插頭,對照針腳定義,將插頭中順序不符的線退出,重新排列后插進插頭里。由于不同規范定義的主插頭中的電壓輸出線的數目不同,比如改過線序后發現少一根+5V線,可以拆一個D型口,把其中+5V轉到主插頭中上。

3. 功率

3.1 電源功率的選擇

空載和滿載時所消耗的功率差異極大,相差可達1、2倍,只有根據滿載的功耗選擇電源功率才是有意義的。計算機滿載功率可以大致估算出來,實際上計算機的功耗遠沒有一般想象中的大,絕大多數情況下電源額定功率都綽綽有余,即便是CPU和顯卡都是中上等的家用機,滿載功耗也很難超過300W。

實際選擇的電源應大于估算的功耗,有諸多原因。電源使用時間長了,會產生老化,額定輸出功率會有所下降。從擴展性考慮,以后可能添加額外的設備,比如硬盤、光驅,或者升級,都需要更大的輸出功率。如果滿載消耗功率逼近電源額定輸出功率極限,發熱會增大,加劇老化,功率輸出會降低,而且電源風扇一般會自動調高轉速,增加噪音,此時電源電能轉換效率也比較低。一些電源額定輸出功率有水分,根本達不到標稱數值,或者不能保持長期在所標注的額定功率條件下使用。用大功率電源一般可以使輸出電壓波動較小,保證系統更穩定。在在電腦剛啟動的時候,電流比穩定工作時要大,需要更大功率。一般說的總功率指的是+3.3V、+5V、+12V輸出的總和,而不同類型部件對不同電壓的輸出要求不同,有高有低,電源的每一路最大輸出功率是有限的,并非根據主機各路電壓所需功率自動分配,比如可能出現+12V輸出功率不夠,而+5V還留有富余的情況,選擇比總功率更大功率電源可以將每一路最大輸出功率都得到提升,避免某一路輸出不足。負載接近額定功率會造成電源電能轉換效率下降,浪費電能,一般負載在電源額定功率50-75%可以達到最高轉換效率。所以電源額定輸出功率建議大于估算的最大功耗50-100W以上,服務器應留有更多富余。

但是選購電源也不要盲目選擇大功率電源,認為功率越大一定越好。除了買電源多花的錢外,偏離理想負載區間導致轉換效率低多費電,無用功還會轉換成更多熱量。但對于通過了80Plus認證的電源轉換效率方面倒不是太大問題。

有些設備功耗差異不大,可以按下列數值估算(若有多個則乘以相應數目,如兩條內存則20W),內存功耗10W,硬盤20W,光驅20W,主板30W,鼠標、鍵盤加上風扇、USB設備等雜項共10W。USB設備耗電很少,一般都在3W以內。而PCI設備比如聲卡之類,也只有幾瓦。而顯示器、音箱由于用的不是主機電源,就不算進去了,這里不多說,其功耗一般都在銘牌上寫得很清楚。根據以上計算,除了CPU和顯卡以外設備的功耗,對主機電源的要求一般不超過100W,除非接多個硬盤/光驅。

最耗電的是顯卡和CPU。顯卡由于芯片種類不同、工藝不同,供電設計不同,顯示芯片/顯存頻率不同等等因素,而且缺乏可靠數據來源(官方很少提供),媒體測試也往往都是用不同顯卡測整機功耗進行橫向對比,難以得到顯卡功耗絕對數值,只能估測。一般頂級顯卡按200W算,如9800GX2、GTX280。HD3870X2這樣的顯卡雖然性能不頂級,但雙芯片功耗大也按200W算,對于芯片功耗更大的雙芯片顯卡如HD4870X2則按300W算。中端偏上按150W算(如HD4870),中端功耗按100W算(如8800GTS、9600GSO、HD3870、HD4850),中端偏下55W(如8600GTS、HD2600XT),低端25W(如8400GS,HD3450),PCI或者集成顯卡則忽略不計。如果使用ATI的Crossfire或者nVidia的SLI技術(多塊顯卡一起使用提高性能),顯卡功耗則是其加和。上述分類只是相對于某一時期的顯卡市場而言,僅作為粗略參考,比如曾經8600GTS的定位與當前HD4850相同都算中端偏上,但功耗就不一樣了。另外顯卡廠商都越來越重視改進芯片制造工藝來減小功耗并減少發熱量,整體來說顯卡的功耗都有下滑趨勢。所以關于顯卡的功耗應多關注媒體的評測。

CPU的功耗一般都比較明確地標注在盒子上(AMD),或者官方網頁上(Intel),但標注的不是實際功耗而是TDP。TDP指的是熱設計功耗,可理解為是一個CPU產品同系列型號中最頂級(即發熱最大)的型號的滿載功耗,但實際上即便是最頂級型號絕大多數情況下不會超過這個TDP值。例如E6550(頻率2.33G)的TDP是65W,而這個系列最高頻率是3.0G(E6850),由于E6550頻率比它低,所以E6550功耗絕對不會高于65W(但也并非E6850就能達到65W)。

一般intel老的四核CPU(Kentsfield核心,3.0G)滿載功耗按110W算,如果頻率較低,或者是Yorkfield核心的,功率會稍低一些。臺式機Core2 Duo系列雙核都按65W算,Pentium D系列都按100W算。當然如果頻率低,可以算得比標注的TDP稍低一點。

一些低端intel CPU會在盒子上貼平均功耗22W的標簽,這只是用它平時上網、看電影、玩游戲等等的平均功耗,若用來做計算,時時刻刻滿載,比這個22W功耗高多了。

這樣算下來,例如用intel Q6600,9600GSO顯卡,所有主要部件滿載情況下,實際上不超過250W,但考慮到上面提到的情況,建議用額定350W或400W的電源。而雙路八核服務器,建議用額定550W,完全夠用了。

PS:稍微多說幾句,關于TDP與最大功耗的關系,很多人沒弄明白,有的關于TDP的掃盲文章本身就是完全錯誤的。比如被一些人誤解為“處理器的功耗=實際消耗功耗+TDP”。實際上TDP在AMD和intel的定義都可以認為最極端條件下的最大功耗,其中已包含了CPU功能單元所消耗的電能以及電流熱效應以及其它形式產生的熱能。以TDP代替最大功耗的目的是減小了散熱器制造商的成本,比如某一系列CPU的TDP=65W,即這一系列所有型號的最大功耗皆小于65W,提供給散熱器制造廠商,散熱器制造商就可以以此為參考制造散熱器,給所有這些TDP=65W的CPU使用,就不必根據每種規格不同的CPU最大功耗分別設計散熱器了。關于TDP的詳細定義在AMD與Intel的官方網站都能找到,比如intel對每一類CPU都提供了Thermal and Mechanical Design Guidelines的pdf文檔。

3.2 電源的真實功率

電源的功率一般可分額定功率和峰值功率,額定功率是電源能夠長期穩定輸出的最大功率,也稱持續輸出功率,可以認為是真實功率。峰值功率(peak output power)是在很短時間內能夠輸出的最大功率,持續不超過一分鐘,峰值功率總是大于額定功率很多,實際上峰值功率對消費者是沒有意義的,只有額定功率有意義,因為電源要給電腦持續供電的。電源的最大功率,理應是指額定功率。

一般臺灣省或者國外名牌電源,如Antec、全漢等,電源都是實標功率,也就是電源上寫的最大輸出功率(max output),或者寫的總輸出功率(total output),指的都是額定功率,可以保證電腦長期穩定使用的最大功率輸出。有的電源還會順便標注峰值功率(peak)。例如TT Thoughpower Qfan 500W,寫明了"The continuous total output power is 500W,peak 600W(60 Sec).",型號上的數字與額定功率500W是一致的。

但是幾乎所有國內廠商的電源,如航嘉、鑫谷等等,以及一些臺灣、國外廠商銷往內地的電源,包括TT,都虛標功率。往往用峰值功率當作最大輸出功率標在銘牌中,而且在型號命名上也做手腳,比如TT金剛KK450額定功率是350W而非450W,航嘉磐石500額定功率是400W而非500W。一般來說,型號上的數字或者銘牌標注的最大功率,都會比額定功率至少大50W以上。

國內電源市場上的這種虛標功率的現象是很不好的,與國外慣例不符,誤導消費者。但虛標功率在國內市場早已成了風氣,消費者往往缺乏基本知識,不懂額定功率的意義,廠商不虛標功率就難以吸引消費者。一般找電子市場的攢機商攢機,他們都會故意混淆額定功率與最大功率,你要350W的電源,多半會拿來峰值功率350W的(一般實際只有250-300W),而不是額定350W的電源,價錢就差很多了。所以找攢機商攢機一定要注明所要電源的額定功率,或者寫明電源型號。

能夠判別電源真正的額定功率是很重要的。可以看相應電源媒體評測,一般都會說明額定功率。口碑較好的電源廠商,雖然也虛標功率,但會在銘牌中清楚地寫出額定功率是多少。

各種電源的銘牌標注內容五花八門,這里首先以標注比較規范的TT Thoughpower Qfan 500W(圖1)為例說一下額定功率和各路輸出的關系。要明確一點,電源額定功率,絕不等于各路電壓乘以其最大電流的加和,例如3.3*30+5*28+12*18+12*18+12*16+12*0.8+5*3=887.6W,遠超過額定的500W。這是因為標注的每一路輸出的電流,都是指單獨這一路的最大輸出電流,是其它輸出都沒有負載的情況下。若每一路同時都有負載,每一路都不可能達到其單路輸出的最大值。

在電源上經常會看到+3.3V和+5V聯合最大輸出功率,以及各路+12V的聯合輸出功率,在這款電源中分別是140W(小字部分)和432W,實際的總輸出功率,同理也肯定小于二者加和(-12V和+5VSB功率較小,一般忽略不計),500W<572W。如果某電源上只標了功率,沒寫是額定還是峰值功率,電源品牌也不熟悉,比如只寫了“最大功率500W”或者“MAX 500W”,若這個數值比3.3V和5V聯合輸出功率加上+12V各路總輸出功率之和更大,肯定標的是沒有實際意義峰值功率。如果比算出來的小,則一般是額定功率。上述只是一般情況,由于各廠商標注方法缺乏統一標準,實際情況會更復雜,需要憑經驗判定,電源銘牌看多了就能容易地辨別了。

電源功率與室溫也有一定關系,一般標注的是室溫下的功率。實際運行中的溫度要高出許多,最大功率也會降低。有一些電源標注功率時明確標注了溫度。但溫度問題一般不必太在意,影響不算太大。

估算電源實際功率有一些經驗公式:

ATX12V 1.2及其之前的電源,+5V占總功率輸出的比重較大,可以以此為指標估算額定功率,計算方法是:+5V最大電流*10。例如+5V輸出40A,實際總功率約400W。

ATX12V 1.3時代的電源,普遍弱化了+5V輸出,強化了+12V輸出,計算方法是:(+5V最大電流+10)*10。

ATX12V 2.0及之后的電源,也即是當前主流雙路+12V電源。由于CPU和顯卡功耗增大,都強烈依賴+12V輸出,總功率應以+12V為參考標準,計算方法是{(+12V1最大輸出電流)+(+12V2最大輸出電流)+10}*10,例如全漢黑旋風+12V1和+12V2最大輸出電流分別是10A和13A,算出額定功率330W,與標注的額定350W基本相同。但此式僅適用于中低端電源,對于大功率電源,一般+12V輸出電流很大,+3.3V和+5V輸出能力提升并不顯著,功率輸出比例與中低端雙路+12V電源不同,就不應當用上式計算,否則計算出的功率偏大。

這些方法,不適用于一些價格極低、質量低劣、名字從沒聽說過的電源。因為那些電源的不僅總功率明顯虛標,每路單獨輸出也達不到銘牌中標注的功率,國家3C強制認證等等logo雖然印著,但實際上根本通過不了(和有關部門監督不嚴有關)。比如100塊錢的雜牌電源,標稱250W,手感很輕,卻標注+12V能達18A,是不可能的。

4. 電源指標

電源除了輸出功率之外還有一些指標,這些指標大多數不在銘牌中標注,在一些媒體評測中可以看到。

功率因數(PF,Power Factor):功率因數指的是設備有功功率與視在功率(即輸入功率,由有功功率和無功功率組成)的比值。有功功率對應著被電源消耗的電能,將轉化為直流電能和熱量(比例由轉換效率決定),交多少電費由此決定,是普通電表所測到的數值。無功功率的能量用來建立磁場交換能量使用,往復于消耗與生成的過程,最終并未被消耗,將返回電網,用戶不負擔這部分電費,用無功安培表才能測得。PF高低對繳納的電費多少沒有影響,因PF值低造成的電力傳輸中的損失由電力公司負擔,但PF涉及到對電網輸出的視在功率被有效利用的程度,低PF造成的高無功功率同有功功率一樣會造成電線發熱等問題,故應當盡可能提高功率因數,降低無功功率,這在一定程度上也是環保。一般個人用戶對PF值不必考慮太多,但對于大規模機群的情況,若電源PF值較低,需要從電網輸入更多電能,對電線及相關設備的選擇需要做一定考慮。

為了提升PF,需要在電源中安裝PFC(Power Factor Correction)電路,是國家強制標準。PFC分為主動式與被動式,主動式可使PF達到0.9以上(往往達到0.97-0.99),成本高,重量輕,可以使電源擁有更寬的電壓輸入范圍,達90-260V,在電網電壓不穩的地方更為有用。被動式PFC的PF只能達到0.75左右,相對于無PFC電源的0.65提升不多,成本低,重量重,電壓適用范圍相對較窄。雖然主動PFC也有一些缺點,但總的來說主動PFC明顯優于被動PFC

轉換效率:代表輸出的直流電電能占消耗的有功功率電能的百分比,其余部分就變為了熱能。不同負載下轉換效率是不同的,一般最優區間在50-75%的負載。轉換效率越高,代表能有效利用的電能越高,節省電費,有時也能節省制冷費用。這個指標對于單機意義并不顯著,而對于晝夜不間斷運行的大規模集群來說,高的電源轉換效率能節省不少電費。ATX12V 2.2標準要求電源在輕負載、典型負載、滿載下的轉換效率須大于65%、72%、70%。實際上輸入電壓對轉換效率也有影響,但很不顯著。

80Plus:符合80Plus標注的電源,必須在20%負載至滿負載下皆能達到80%以上的轉換效率。達到80Plus標準并不容易,對電源的設計和用料都有較高要求,符合此標準的低端電源較少。能源之星4.0標準也有相同的要求。

。

待機功耗:這個概念實際上很模糊,有些電源廠商胡亂炒作這個概念。分兩種情況,一種是電源接通了市電,但沒有與計算機相連接時,電源內部元件消耗的功率,也稱空載功耗,沒有實際意義,這個功耗一般很低,一般能做到小于1W。另一種情況是電源接通了市電,與主機也相連時的功耗,此時主機沒有啟動,這是一般意義的電源待機功耗,這個功耗并不僅僅取決于電源,還取決于主板和其它設備,為了給南橋供電以及給一些有喚醒功能或需要+5VSB供電的設備供電等原因,在電腦關機狀態下主板仍有一定電流,它的大小對待機功耗有著直接影響。總之,致力于電源待機功耗降低是有益的,但不要被廠商的宣傳所迷惑而左右對電源的選擇,諸如航嘉所謂電源待機功耗1W,都是在特定條件下(如主板電流0.1A)時的功耗,與實際情況下待機功耗沒有必然聯系。

電磁干擾:計算機電源屬于開關電源,在工作時會對外產生輻射干擾,也通過電源線產生傳導干擾,對計算機其它部件及周邊電器設備產生影響。優質電源都會有電磁屏蔽設計,而劣質電源往往忽略這項。電磁輻射量在國內外都有嚴格指標限定,普通電源應當能夠符合FCC-B標準。

瞬間反應能力:當輸入電壓在瞬間發生較大的變化(在允許范圍之內),輸出的穩定電壓值恢復正常所用的時間,也是電源對異常情況的反應能力。

Power Good時間:也稱開機延遲,電源啟動后到能夠穩定輸出電壓需要一定時間,電壓穩定后,向主機系統發送“電源良好”的信號,使之繼續做接下來的開機程序。此數值應小于500ms大于100ms。

交叉負載特征:由于各路輸出電壓的調節并非相互獨立,各路輸出功率只有在不同的一定區間內時,電壓與標準電壓偏離才較小,適宜主機運行。這個特征對電源的適用性有影響。

電壓保持時間:電網停電后,如果配備了UPS,會切換到UPS停電。但是切換需要一定時間,根據UPS的不同,約2-10ms。這段期間需要靠電源儲能元件維持短暫供電,這個時間不能太短,優質電源可達12-18ms。

波紋電壓:是電源重要的指標,輸出電壓并非平直曲線,而是會隨時間變化有小幅變化,輸出電壓波動越小越好,與電源使用的電容有很大關系。+3.3V、+5V不應超過50mV,+12V不應超過120mV,但實際上很難達到這個標準,波動稍微大一點無妨,但波動過大會導致系統不穩定,對聲卡等設備也會有一定影響。

電壓與標準電壓的偏差:各路輸出的電壓應當盡可能與標準電壓(+3.3V、+5V、+12V)接近,稍有偏差無妨,例如+12V達到+12.2V。但如果電壓過高,容易損毀硬件,電壓偏低雖然不如偏高危險,但對硬盤等設備仍然可能造成損傷。電源輸出的電壓可以通過everest等軟件察看,也可以在BIOS中看到。

保護設計:電源的保護設計對主機的安全很重要,電源應當在偵測到異常時及時做出正確反應,劣質電源相對于優質電源在保護電路的設計上相差懸殊。缺乏保護電路,雖然一般情況下運行沒問題,但在一些極端情況下,輕則毀掉電源,重則損壞CPU、內存、主板等部件。保護設計有很多種,短路保護(SCP)、過載保護(OPP)都是ATX12V強制標準,在短路和各路總負載過載時觸發以保護電源。過電流保護(OCP)防止電源某路輸出過載,大部分電源都具備。過溫保護(OTP)防止電源過熱。過壓/欠壓保護(OVP/UVP),當輸出電壓超過/低于標準值20-25%時觸發。

5. 其它

5.1 插座

插座的選擇經常被忽視,不要買太便宜的劣質插座,劣質電源內部連線往往是較細的金屬絲而非金屬條,電阻相對較大。尤其是當劣質插座作為主插座連接連接多臺主機時,總負載大,電流相對大,導致插座內連線發熱增加,加上劣質電源往往沒有防火阻燃設計,可能造成融化、起火。

另外雷電頻繁的地區,插座應當考慮選擇防浪涌插座。每年因雷擊造成的計算機財產損失不計其數,甚至毀掉整個機房的計算機,防電涌插座可以在過載時及時切斷電源。貝爾金的防電涌插座比較知名,六口的國內行貨價格一般在100多元,也有一些其OEM產品在網上可以以一半多一點的價格買到。

5.2 風扇與噪音

電源的風扇作用一方面是給電源內部散熱,另一方面是吸走機箱內熱空氣給其它配件散熱。電源一般搭配一個或兩個風扇,風扇安放的位置在不同的電源上往往有所不同。一般兩個風扇的散熱效果比一個好,但是噪音會更大。有的電源只用一個風扇,采用大風車設計,會看到電源底部有一個巨大的風扇,這樣的設計比普通的單個小風扇散熱效果更好,在較低轉速下就可以達到小風扇高轉速的效果,一般靜音電源都采用大風車設計。對于這種大風車設計的電源或者用普通的小風扇但安放在電源底下的電源,安裝CPU散熱器的時候要注意方向,尤其是側吹式散熱器,安放方向可以不同,出風處應沖著電源底部的風扇,這樣排出來的熱風直接就被電源吸走并排至機箱外,可以達到更好的散熱效果。另外有少部分高端電源為了達到最佳的靜音效果,采用無風扇設計,僅通過密集的鰭片被動散熱。

目前的電源都會根據電源的溫度動態調節風扇轉速達到靜音效果,使待機或低負載時噪音較低。一些電源標注了噪音,用分貝來表示,看起來數值很低,但實際意義并不大,因為標注的往往是在較低室溫下低轉速的噪音。而有些標注的是兩個風扇中最低轉速風扇的噪音,更沒有意義。網友實際測試的主觀感受可以作為參考。

5.3 Future reading

限于時間和本文目的,討論比較有限,如果對更多電源細節問題及原理構造有興趣,想了解更多,建議閱讀:

http://www.xbitlabs.com/articles/coolers/display/psu-methodology2.html

http://www.xbitlabs.com/articles/coolers/display/psu-methodology.html

http://www.hardwaresecrets.com/article/327/1

http://www.hardwaresecrets.com/article/181